10月21日,第23届中国国际人才交流大会在上海世博中心开幕。作为全国规模最大、规格最高的国际人才展洽平台,本届大会以 “聚天下英才 谋合作共赢”为主题,汇聚全球科创、产业、人才等要素资源,全国多家高校参与了此次大会。在大会开幕式上,上外校长李岩松与德国科学家协会秘书长玛利亚·莱妮施院士(Maria Reinisch)共同签署双方战略合作谅解备忘录,围绕高端人才交流达成协议。大会期间,上海外国语大学承办了“亚洲的全球欧洲研究:新时代的联通视角”和“图像神经科学与艺术・零点实验室2025年跨学科对话”两场活动,吸引34个国家和地区的106名外国专家出席,人力资源和社会保障部副部长俞家栋莅临学校活动现场指导,上外党委书记尹冬梅、校长李岩松出席活动。

10月21日,“亚洲的全球欧洲研究:新时代的联通视角”活动在世博中心开幕,来自中国、德国、意大利、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、日本等16个国家的近60名高层次专家、政界要员、海外机构负责人及青年学者参与,上海全球治理与区域国别研究院执行院长杨成主持开幕式。

尹冬梅代表学校致欢迎辞,她强调以“亚洲视角”研究全球语境下的欧洲、推动不同视角融合碰撞,既是应对全球复杂挑战的需要,也是推动学术创新、促进文明互鉴的路径,更是中国区域国别学自主知识体系构建的上外实践。她指出,上外作为最早探索开展国别区域研究的高校之一,依托学校深厚的语言积淀,开设欧洲研究、欧亚文明研究特色班、全球欧洲研究博士专项等项目,构建本硕博贯通的人才培养体系,培育多元交叉的科研平台。尹冬梅表示,本次对话是学术思想碰撞的平台,更是广纳全球智慧、汇聚国际人才的重要契机,将为中国高校欧洲研究与亚欧合作注入新动力。

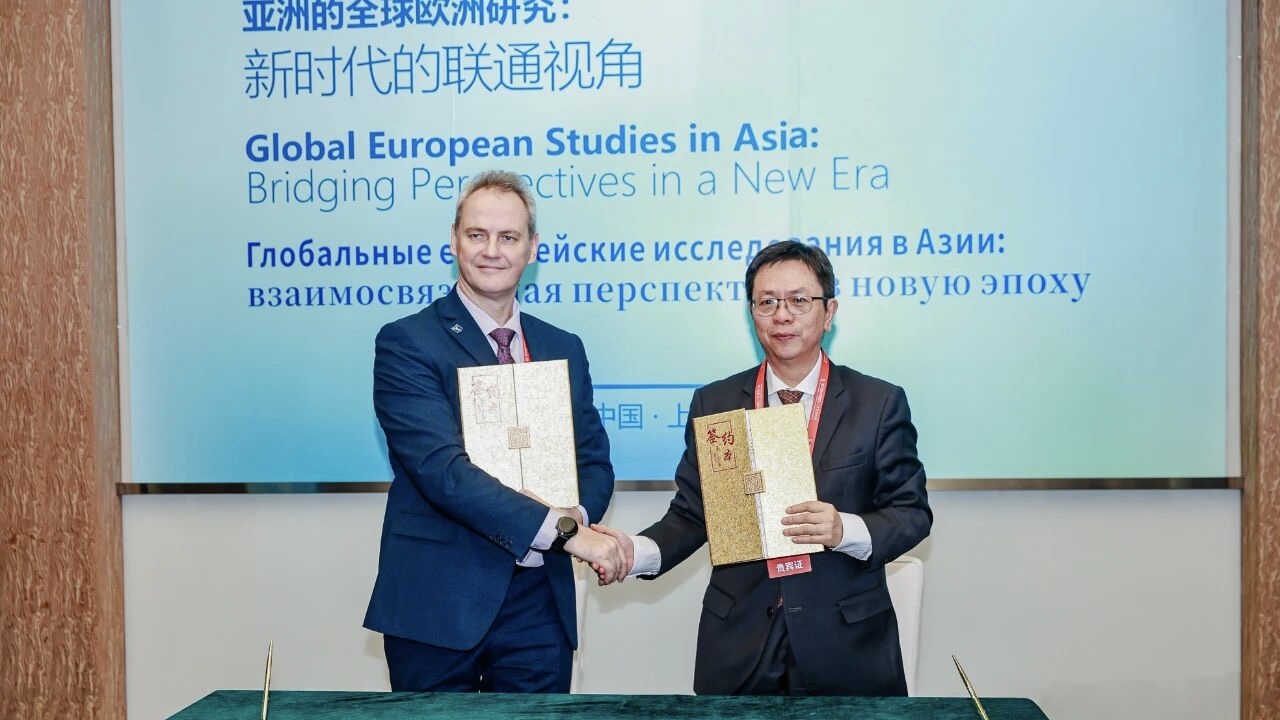

开幕式上,李岩松与俄罗斯阿尔泰国立大学校长博恰罗夫·谢尔盖·尼古拉耶维奇(Bocharov Sergei Nikolaevich)签订校际合作框架协议、学生交换协议以及科研机构合作协议。

本次活动邀请德国、俄罗斯、日本等国长期在政经教科文领域工作、在区域国别研究等领域有国际声誉的外国专家,围绕“亚洲的全球欧洲研究:新时代的联通视角”主题,就亚洲与欧洲的相互认知、国际失序背景下重新发现欧亚等议题展开深入交流,为新时代亚欧联通贡献智慧。对话活动由上海全球治理与区域国别研究院理事长、上海市区域国别学会会长姜锋等学者主持。

上外举办“图像神经科学与艺术·零点实验室2025年跨学科对话”,人力资源社会保障部外国专家服务司副司长史麦男、上海市人才局副局长郭磊、欧洲科学与艺术院院长克劳斯・迈因策尔(Klaus Mainzer),校党委书记尹冬梅、校长李岩松、副校长王欣、校长助理金慧出席仪式,校长助理胡开宝主持仪式。

李岩松致辞时强调,零点实验室的成立是上外面向国家战略需求、回应人工智能时代的科学与人文关系的全新探索,也是学校充分发挥国际网络与人文学科优势,携手世界一流学术机构,共同探索人类在这个时代面临的根本性问题的信念与行动。他指出,零点实验室的设立实现了从语言到图像、从认知到智能的拓展,其强调的“3I理念”,即Interdisciplinary(跨学科)、International(国际化)和Integrative(融合性)体现了上外未来发展的方向与愿景。李岩松表示,实验室将聚焦多个重点领域,兼顾文理结合、文工融合,推动前沿研究,建设跨学科、国际化、开放共享的科研平台。

活动期间还举行了“零点实验室” 揭牌仪式,尹冬梅、李岩松、史麦男、郭磊与世界艺术史研究所朱青生教授、外方主任恩斯特・波佩尔(Ernst Poeppel)院士、上海国际脑科学中心主任尼克劳斯・洛戈塞蒂斯(Nikos Logothetis)院士、实验室中方主任包燕教授共同为实验室揭牌。

仪式现场,李岩松为实验室中外方主任颁发聘书。王欣与俄罗斯国立人文大学副校长薇拉·扎波特金娜(Vera Zabotkina)签订校际合作协议,两校将围绕“认知神经科学联合研究、跨学科人才培养”开展合作。世界艺术史研究所朱青生教授、零点实验室包燕教授与欧洲科学基金会下属Para Limes科学家组织签订合作谅解备忘录,为零点实验室后续国际合作奠定基础。

来自世界各地的21位中外院士参加了活动,其中13人是欧洲科学与艺术院院士。该院院长克劳斯・迈因策尔(Klaus Mainzer)表示,上外新拓展的研究将神经认知科学与文化研究、艺术相融合,具有重要价值,有助于以科学与人文互相增益的方式开展探索。与会人员还围绕 “认知神经科学与图像智能融合应用、神经美学前沿发展方向” 这一议题展开了讨论。

中国国际人才交流大会致力于搭建全球人才交流合作桥梁,上外承办的活动正是这一理念的生动实践,不仅为中外人才创造了深度对话、互学互鉴的机会,更进一步夯实了全球人才协同发展的合作基础。